当社では、コアタイムの無いスーパーフレックスの導入やテレワークの標準化など、一人ひとりが自分に合った働き方を選択できることで、業務生産性の向上と多様な人材が活躍できる環境づくりに取り組んでいます。

その取り組みのひとつとして、外国籍の社員については、年間183日を上限に母国からテレワークでの勤務を可能としました。本制度を導入した2021年以降、当社に所属する外国籍の社員は約2倍になるなどの効果も現れています。

今回は、本制度を活用して母国からテレワークで働く外国籍社員の声を通じて、日本との時差の対策やコミュニケーション方法など業務上での工夫から母国での日々の過ごし方まで、本制度によって実現できた外国籍社員の理想的なワークライフバランスを紹介します。

【Case1】母国からのテレワークで新鮮な気持ちで業務に取り組むことができ、家族や友人との絆もより深まる

Profile

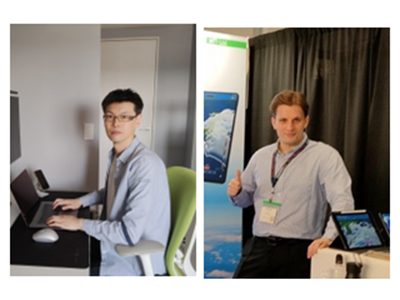

王 乃一(出身:中国)

テクノロジー本部 アカウントシステムエンジニア部

2011年に新卒入社。入社以来、スマートフォンアプリの開発にエンジニアとして携わり、現在はAIを活用した領収書読み取りアプリ『FEEDER』の開発グループのリーダーを務める。

2023年は約1カ月間の母国・中国からのテレワークを3回実施。

家族と過ごす時間が年間約2週間から3カ月以上へと大幅に増加

―現在、どのような業務に携わっているのか教えてください。

2011年に入社して以来12年間、スマートフォンアプリの開発エンジニアとして働いています。最初に女性の健康情報サービス『ルナルナ』に携わり、その後は、天気総合情報サイト『ライフレンジャー天気』などさまざまなサービスの開発を経験してきました。

現在は、AIを活用した領収書読み取りアプリ『FEEDER』の品質向上などを担う開発グループのリーダーを務めています。

―母国でのテレワークが可能になる前は、どのくらいの頻度で帰国していましたか?

年に1~2回、1週間程度の有休を取得して母国である中国に帰国していました。しかし、1週間の滞在ではあまりゆっくりできないなと感じていました。

また、帰国すると仕事の状況が全く確認できなくなってしまうので、何かトラブルが起こり、予定通りに日本に帰れなかった際にはどうしよう、という不安もありました。

―母国でテレワークができるようになり、帰国する頻度はどう変わったのでしょうか?

2023年は5月と9月にそれぞれ一カ月帰国しました。さらに、12月にも1カ月間、中国からテレワークで業務を行う予定です。

これまでは1年のうち2週間程度しか中国に滞在できませんでしたが、テレワークの活用によって、約3カ月間、中国で過ごせるようになりました。

―母国で仕事ができることについては、どう感じていますか?

日本もとても働きやすい国だとは思っていますが、帰国すると周囲の環境も変わるので、新鮮な気持ちで仕事ができているように思います。

―海外からのテレワークで、困ったことなどはありましたか?

2020年に会社としてテレワークがスタンダードな働き方になって以降、テレワークを行う上で必要なツールなども揃っているので、困ったことや不便に感じたことは特にありません。

海外からのテレワークの場合、時差のためにコミュニケーションがとりにくい、といった課題があるかと思います。しかし、中国は日本と1時間しか時差がありませんので、私の場合は、メンバーとも同じ時間帯で働くことができ、日本にいるときと全く変わりはないですね。

現地にいるからこそ築くことができる人とのつながりを大切に

―帰国できる時間が増え、母国でのプライベートの過ごし方はどう変化しましたか?

―帰国できる時間が増え、母国でのプライベートの過ごし方はどう変化しましたか?

両親と過ごせる時間が増えたのが何より良かった点ですね。両親も高齢なため、いろいろとサポートしたいなと日頃から考えていました。中国でのテレワークのおかげで、両親を日常的にサポートできるようになり、とても嬉しいです。両親も私と一緒に過ごせる時間が増えて、安心してくれていると思います。

エムティーアイはもともと働きやすい会社でしたが、これまでは中国に長い期間帰国するのが難しかった点だけは残念に思っていました。今ではテレワーク制度の活用によって、中国で長い期間過ごせるようになり、より働きやすい会社になったと感じています。

―今後、母国からのテレワークを活用してやりたいことなどはありますか?

家族との時間だけではなく、友人との時間も大切にしていきたいですね。友人を通じて、現地にいるからこそ知ることができる中国のさまざまな企業の最新動向を把握したり、新しい出会いなども大切にし、今後の自分の仕事に役立てていきたいと考えています。

―今後、エムティーアイで働きたいと考える外国人の方にメッセージをお願いします。

エムティーアイはテレワークだけではなく、スーパーフレックスなど柔軟に働ける制度が整っています。こうした制度を活用することで、自らのライフスタイルに合わせた働き方ができます。

また海外にもグループ会社があるため、業務の中で英語を活かして活躍できる場面もあると思います。

【Case2】時差を考慮して業務時間を早めることで、充実したプライベートも実現

Profile

コッチャン・ミハウ(出身:ポーランド)

ライフ・エンターテインメント・スポーツ事業本部 気象ビジネス部

2020年新卒入社。入社以来、航空気象システム『ARVI』と『3DARVI』の営業企画を担当し、世界各国の航空会社への営業活動などに従事。

2022年から2023年にかけて2~3週間の母国・ポーランドからのテレワークを3回実施。

母国からのテレワークで海外のお客様とは時差なくやり取りできるようになり、業務も効率化

―現在、どのような業務に携わっているのか教えてください。

航空気象システム『ARVI』と、飛行機の運航において影響を及ぼす可能性のある悪天域を3Dで可視化する『3DARVI』を海外展開するための営業企画が現在の主な業務です。

具体的には、海外の航空関連サービスの展示会への出展や、世界各国の航空会社に営業活動を行っています。2023年には、シンガポール、アメリカ、ポルトガルの展示会への出展や、ヨーロッパ、アメリカ、中東などの航空会社への営業活動を行いました。

―日頃から世界各国で仕事をしているのですね。その中で、母国からのテレワークはどのくらいの頻度で活用していますか?

2022年は10月に1回、2023年に入ってからは5月と10月の2回の計3回、母国であるポーランドに帰国してテレワークを行いました。帰国する期間は、毎回2~3週間ですね。

私は2020年に入社したのですが、コロナ禍だったため入社してから約2年間一度も帰国できておらず、2022年になってやっと実現しました。日本からポーランドまでは直行便でも約14時間、乗り換えがあると、24~25時間くらいかかる場合もあり、1週間程度の有休を使って帰国しても、あまりゆっくり過ごせる時間はありません。ですが、テレワークを活用したおかげで、ポーランドで長い時間過ごすことができてよかったです。

―母国からテレワークを活用して業務を行うメリットはありますか?

私の場合、ヨーロッパの企業にも多くのお客様がおり、日本にいる時はメールで問い合わせを受けても、時差があるため返信をお待たせしてしまうことがあります。しかし、ポーランドならヨーロッパ各国とあまり時差はありませんので、お客様のメールにもすぐに対応ができますし、必要であればお客様に直接会いにいくことも可能です。

ポーランドでテレワークができるようになったおかげで、業務がよりスムーズに進められるようになりました。

日本との時差による課題も周囲の協力とスーパーフレックスの活用で乗り越えられる

―母国からのテレワークで困ったことはあったのでしょうか?

やはり時差ですね。ポーランドは夏時間と冬時間がありますので、夏だと7時間、冬だと8時間、日本とは時差が生じます。

当社は7時から22時までの間で自由に勤務ができるスーパーフレックスですが、ポーランドで日本のこの時間内に働くとなると、朝5時から6時半の間に勤務を開始する必要があります。ポーランドの朝5時が日本の昼の12時になるので、私は朝5時には業務を開始していました。朝早く起きて仕事をするのは少々大変でしたが、その分早めに業務を終えられるので、勤務後には友人に会ったり、あちこちに出かけたりでき、とても有意義に過ごしていました。

一方で、社内ミーティングは日本時間の14時以降に設定してもらうなど、周囲の皆さんにも協力してもらいました。日本にいるときから基本的にテレワークで業務を行っているので、時差に関すること以外は特に不便を感じたり、困ったりしたことはありませんでした。

―ポーランドでのプライベートの過ごし方も教えてください。

私は、日本を含めた海外に住むようになってから7年ほど経っており、20代のほとんどを海外で過ごしています。ですので、実はポーランドについて知らないことや、行ったことのない場所がたくさんあります。今後はテレワークをしながら、ポーランド内はもちろん、近隣諸国など様々なところを訪れてみたいですね。

―最後に、今後の目標などを教えてください。

まずは、『ARVI』や『3DARVI』を海外の航空会社に導入いただけるように尽力したいです。今は営業活動のみ行っていますが、実際にサービスを導入いただき、ご利用いただくお客様のサポートまで担当できるようになりたいと思っています。ヨーロッパのお客様に対して、迅速に、そして時には直接訪問してサポートできるようになれば、ポーランドでの仕事をより有意義にできると思っています。ポーランドにいるからこそできる業務を増やすことで、自分の業務の幅をさらに広げていきたいです。

―今後、エムティーアイで働きたいと考える外国人の方にメッセージをお願いします。

日本の企業は残業が多いというイメージがあり、日本の企業で働くことに懸念を感じたことがありました。

しかし、エムティーアイはスーパーフレックスが導入されているので、業務が立て込んで残業する日があったとしても、その分、余裕があるときには早めに退社することもできるなど、柔軟な働き方ができるため、外国籍の方でもとても働きやすい会社だと思います。

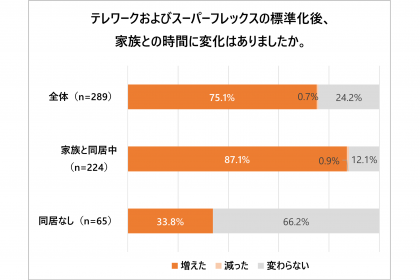

初めに、当社の従業員を対象に、テレワーク制度とスーパーフレックス制度の標準化後の働きやすさについてたずねました。「とても働きやすくなった」61.7%、「どちらかというと働きやすくなった」28.3%となり、合わせると9割がテレワークやスーパーフレックスによって以前よりも働きやすくなったと感じていることが分かります。

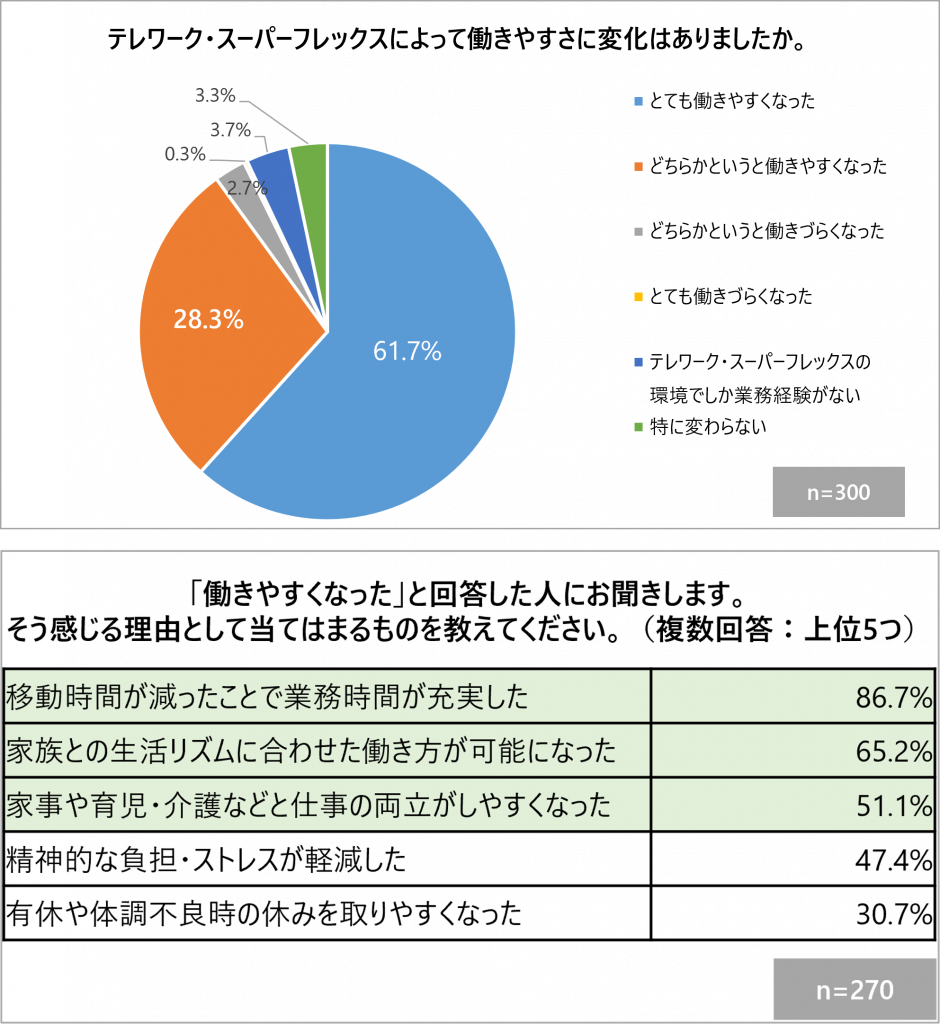

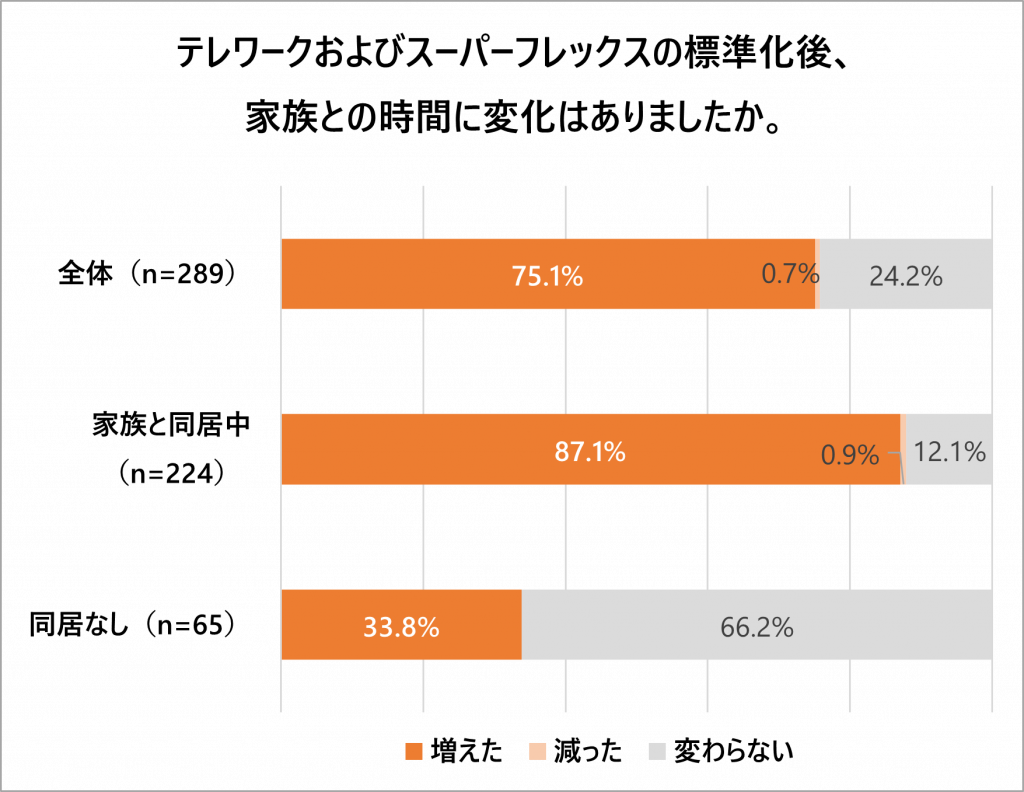

初めに、当社の従業員を対象に、テレワーク制度とスーパーフレックス制度の標準化後の働きやすさについてたずねました。「とても働きやすくなった」61.7%、「どちらかというと働きやすくなった」28.3%となり、合わせると9割がテレワークやスーパーフレックスによって以前よりも働きやすくなったと感じていることが分かります。 家族との時間の変化については、全体で「増えた」75.1%、「減った」0.7%、「変わらない」24.2%となりました。家族と同居中と回答した人に絞ると、「増えた」が9割近い結果となり、特に、家族との時間が増加している人が多いことが分かります。

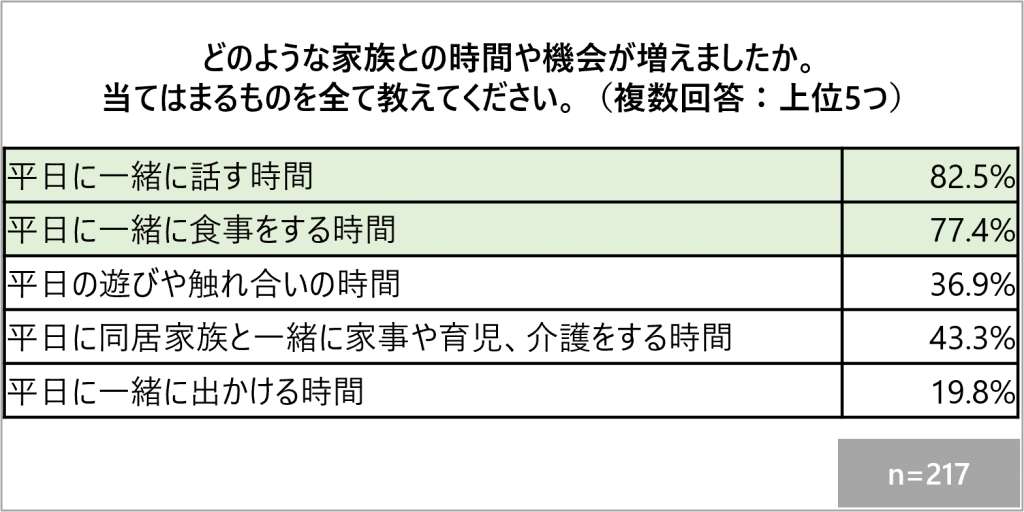

家族との時間の変化については、全体で「増えた」75.1%、「減った」0.7%、「変わらない」24.2%となりました。家族と同居中と回答した人に絞ると、「増えた」が9割近い結果となり、特に、家族との時間が増加している人が多いことが分かります。 また、家族とのどのような時間が増えたかの質問には「平日に一緒に話す時間」82.5%の回答が最多となり、「平日に一緒に食事をする時間」77.4%が続きました。自由回答では、働き方が変わったことを機に食事を作るようになったという男性社員もおり、家事に費やせる時間が増えるといった効果もあるようです。また、家族と同居していないケースでも、業務時間を調整して離れて暮らす祖父母の介護を手伝いに行く、実家で一時的にテレワークを実施するなど、新たに一緒に過ごす時間を設けられているとの声が寄せられました。

また、家族とのどのような時間が増えたかの質問には「平日に一緒に話す時間」82.5%の回答が最多となり、「平日に一緒に食事をする時間」77.4%が続きました。自由回答では、働き方が変わったことを機に食事を作るようになったという男性社員もおり、家事に費やせる時間が増えるといった効果もあるようです。また、家族と同居していないケースでも、業務時間を調整して離れて暮らす祖父母の介護を手伝いに行く、実家で一時的にテレワークを実施するなど、新たに一緒に過ごす時間を設けられているとの声が寄せられました。

※内閣府・内閣官房「地方創生テレワーク」推進事業とは

※内閣府・内閣官房「地方創生テレワーク」推進事業とは