国立成育医療研究センター(東京都世田谷区、理事長:五十嵐隆)社会医学研究部の森崎菜穂、再生医療研究センターの細谷聡史、梅澤明弘、株式会社エムティーアイ(東京都新宿区、代表取締役社長:前多俊宏、以下「エムティーアイ」)らの研究グループは、女性の健康情報サービス『ルナルナ』を用いて、mRNAの新型コロナワクチン接種後の月経周期の遅れについて研究を行いました。

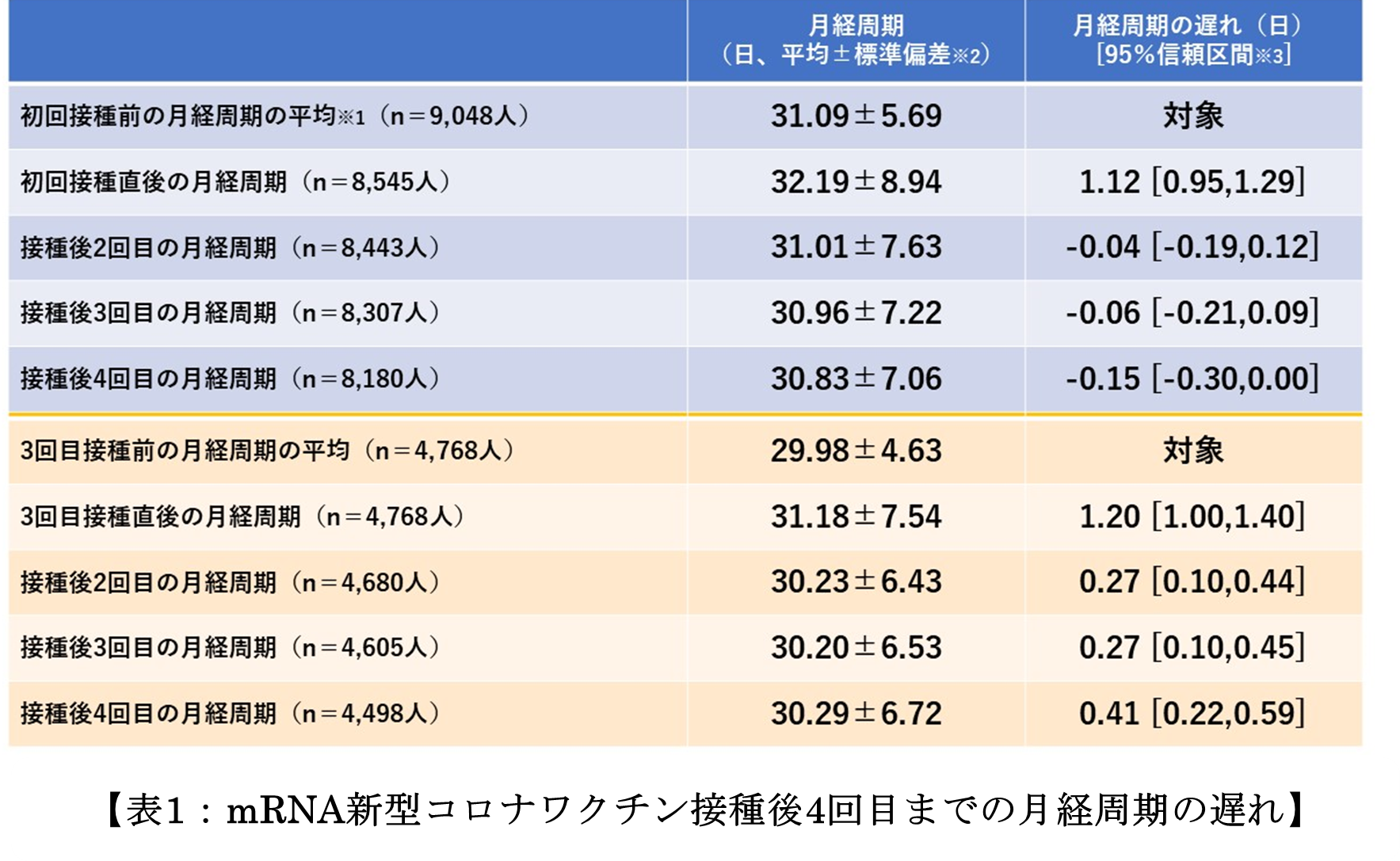

その結果、mRNAの新型コロナワクチン初回接種(1回目、2回目接種のこと)と3回目接種直後の月経において、平均して約1日程度の周期の遅れが見られることが明らかになりました。さらに、初回接種で見られた月経周期の遅れは一時的であり、接種後2~4回目の月経でほぼ通常の周期まで戻ることが確認されました。ただ初回接種後に比べ3回目接種後2〜4回目の月経では平均して0.2〜0.4日程度のごくわずかな周期の遅れが続いていました。

本研究成果により、mRNAの新型コロナワクチン接種後に一時的かつ、わずかな月経周期の遅れが生じることがわかりました。ただし3回目以降の追加接種の月経周期への影響については諸外国での報告数も少なく、今後のさらなる研究が必要であると考えられます。いずれにせよ、新型コロナワクチンのワクチン接種のメリットは広く知られていることからも、月経周期への影響を心配して接種を控える必要はないと考えております。本研究成果は、国際的な学術誌「Obstetrics & Gynecology」に掲載されました(日本時間2023年12月8日に公開)。

|

【注意】月経周期は、ストレスや環境の変化など様々な要因で乱れることが知られています。本研究は、mRNAの新型コロナワクチン接種後の月経周期の遅れとの疫学的な関連を明らかにしたものであり、mRNAワクチンそのものの生殖機能への影響を示した研究ではありません。 |

※1:1回目接種前の、2~3回の月経周期の平均値。

※1:1回目接種前の、2~3回の月経周期の平均値。

※2:標準偏差とは、平均に対するデータの散らばりの大きさを表す指標で、大きいほど、データが散らばっていることを表します。例えば表1の初回接種前の月経周期の「31.09±5.69」は多くの人の月経周期は約25.4日から36.8日の間であるということを示しています。

※3:95%信頼区間とは同じ研究を繰り返した時の結果の範囲のうち、95%の確率で研究結果が収まる範囲のことを表します。例えば表1の初回接種直後の月経周期の遅れ「1.12[0.95, 1.29]」は今回と同じ研究を繰り返し行った場合、月経周期の遅れの程度が95%の確率で0.95日から1.29日の間になる(つまり95%の確率でおよそ1日分の月経周期の遅れが見られる)ことを示しています。

【プレスリリースのポイント】

- mRNAの新型コロナワクチン接種直後に、平均して約1日程度の一時的な月経周期の遅れが生じ、その遅れは接種後2~4回目の周期でほぼ正常に戻ることがわかりました(表1)。

- 初回接種(1回目、2回目接種のこと)を対象とした欧米の研究➀,➁でも、mRNAの新型コロナワクチン接種後に半日から1日程度の一時的な月経の遅れが生じ、その後正常に戻ることが報告されています。これらの先行研究成果と比べても、mRNAの新型コロナワクチン接種後における月経周期の遅れの程度は日本と諸外国で変わりはないことがわかります。また他研究ではmRNAの新型コロナワクチン接種と不妊の関係性がないことも示されています➂。これらの先行研究の情報はアメリカ産婦人科学会➃やCDC(Centers for Disease Control and Prevention)➄でも引用されており、いずれもmRNAワクチン接種後の月経周期の異常は一時的で、接種後の不妊への影響はないことが言及されております。以上より我々もmRNAの新型コロナワクチンの月経周期への影響を過度に心配する必要はないと考えております。

- その他の背景因子として、年齢が高い人、ワクチン接種後の発熱が高い人において月経周期の遅れの程度が大きいこと、また卵胞期(排卵する前)で接種した場合では月経が遅れる一方で、黄体期(排卵した後)に接種した場合には月経周期は変わらない、もしくは短くなることが明らかになりました(表2)。

- どのような接種の条件が月経周期の遅れに繋がるのかといった情報が明らかになったことにより、不妊治療の計画など月経周期の情報が重要な診療行為において、本研究成果が参考となることが期待されます。

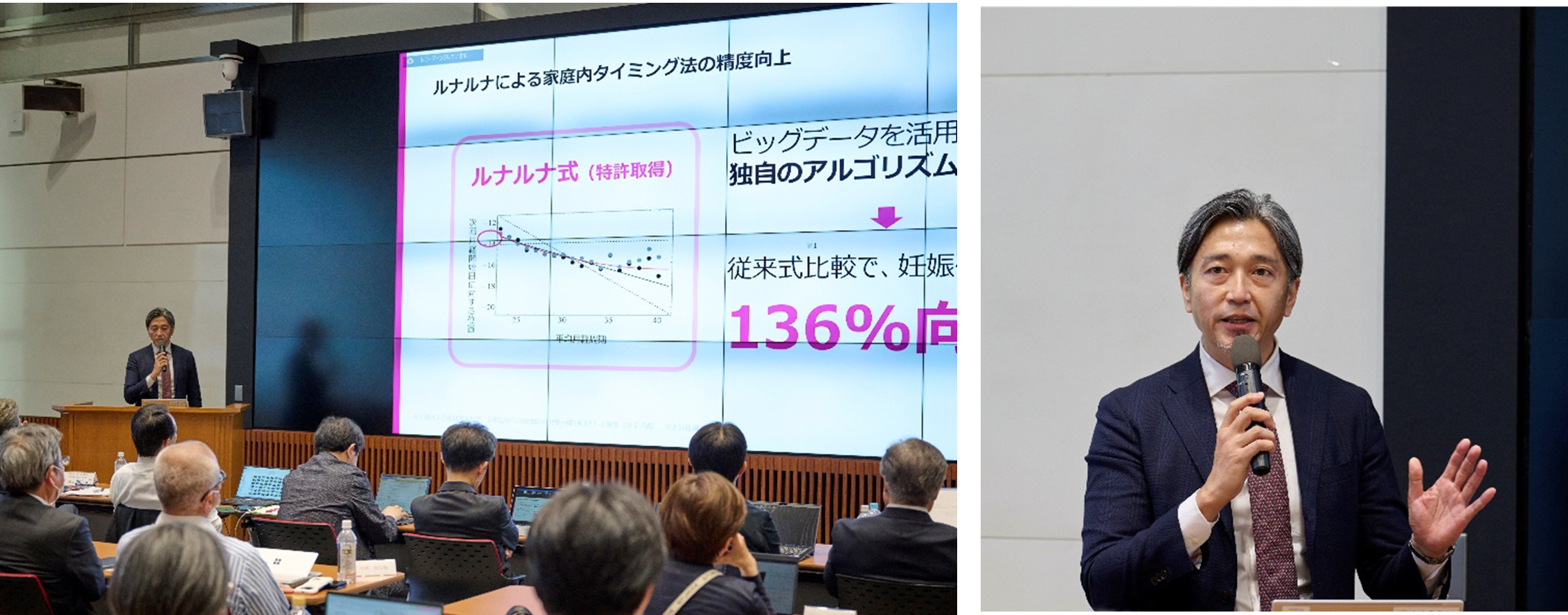

- 『ルナルナ』アプリ、『ルナルナ 体温ノート』上に記録された月経周期に関するビッグデータは疫学的調査の研究基盤として、今後新たに開発されうる新規の治療薬やワクチンなどと女性のヘルスケアへの影響との関連性の調査へ応用されることが期待されます。

- 月経周期は、ストレスや環境の変化など様々な要因で乱れることが知られています。またmRNA以外のワクチン(ウイルスベクターや組換えタンパク質を用いたもの等) や新型コロナワクチン以外のワクチンでも同様に月経周期の遅れが生じることがわかっています➁,⑥。本研究は、mRNAの新型コロナワクチン接種後の月経周期の遅れとの疫学的な関連を明らかにしたものであり、mRNAワクチンそのものの生殖機能への影響を示した研究ではありません。

【背景・目的】

【背景・目的】

これまで諸外国では新型コロナワクチン接種後に、月経周期に遅れが生じる可能性が懸念されており、実際にmRNA新型コロナワクチンの初回接種(1回目、2回目接種のこと)直後に半日から1日未満のわずかな月経周期の遅れが起こることが報告されていました。しかし、日本人における初回接種後(1回目、2回目接種のこと)の月経周期の遅れの程度や、3回目の追加接種による影響については十分に分かっていませんでした。そのため、日本人におけるmRNAの新型コロナワクチン初回接種・追加接種後の月経周期の遅れに関して調査を行い、新型コロナワクチン接種と月経周期の乱れに関する正しい疫学的情報を社会に提供することを目的として本研究を実施しました。

【研究概要】

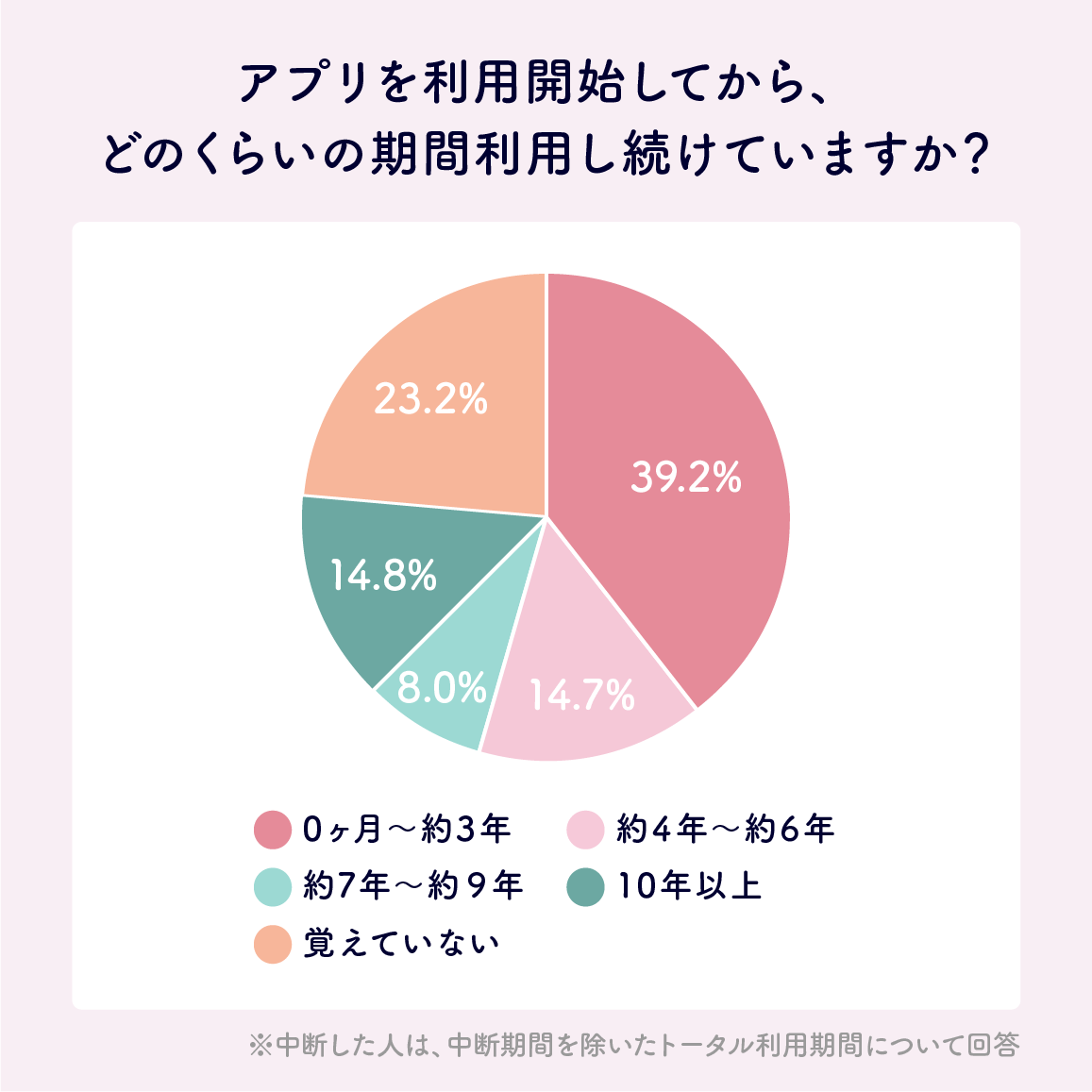

研究対象:本研究への参加について同意している『ルナルナ』アプリ及び『ルナルナ 体温ノート』のユーザー

研究対象期間:①2022年7月12日~8月12日、②2022年10月1日~10月31日

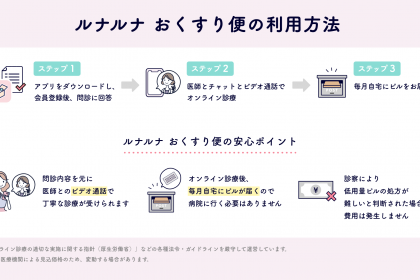

研究方法:①『ルナルナ』アプリ、『ルナルナ 体温ノート』に登録されている月経周期などのデータ解析

②新型コロナワクチン接種やその副反応などに関するアンケート調査

【国立成育医療研究センター 細谷 聡史からのコメント】

本研究では多くの『ルナルナ』ユーザーに研究にご参加いただき、最終的に1万人に近いユーザーの月経周期のデータを解析することができました。その結果、日本人におけるmRNAの新型コロナワクチン接種後の月経周期の遅れに関する疫学的関連性の有無と、その程度を明らかにすることができました。新型コロナワクチンのワクチン接種のメリットは広く知られていることからも、月経周期への影響を心配して接種を控える必要はないと思われます。この研究成果により、新型コロナワクチン接種後の月経周期の遅れに関する根拠のある正しい知識や正しいワクチン接種行動に繋がる情報を社会へ発信することができたのではないかと考えております。さらに本研究結果や諸外国での同様の研究成果が、新型コロナワクチン接種に対する社会的不安解消の一助となることを期待しております。

【発表論文情報】

タイトル:Prolongation of the Menstrual Cycle After Receipt of the Primary Series and Booster Doses of mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination

執筆者:Satoshi Hosoya1,2, Aurelie Piedvache3, Akari Nakamura4, Risa Nasu4, Maaya Hine4, Shiori Itoi3,5, Ryo Yokomizo1,2, Akihiro Umezawa1, Osamu Hiraike5, Kaori Koga5,6, Yutaka Osuga5, Satoshi Narumi7, and Naho Morisaki3

所属:

1)国立成育医療研究センター研究所 再生医療センター

2)東京慈恵会医科大学 産婦人科学講座

3)国立成育医療研究センター研究所 社会医学研究部

4)株式会社エムティーアイ ヘルスケア事業本部 ルナルナ事業部

5)東京大学 産婦人科

6)千葉大学大学院 生殖医学講座

7)国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部

掲載誌:Obstetrics & Gynecology

DOI:10.1097/AOG.0000000000005476

【特記事項】

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)から、「事業名:女性の健康の包括的支援実用化研究事業(AMED-WISE)」「課題名:プレコンセプション期の健康管理最適化実現のためのリアルワールドデータ等大規模データを活用したエビデンス創出」において、の研究費の支援を受けて実施されました。

【出展】

➀:Edelman A, et al. Association between menstrual cycle length and coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination: AU.S. Obstet Gynecol 2022;139:481-9.

➁:Gibson EA, et al. Covid-19 vaccination and menstrual cycle length in the Apple Women’s Health Study. NPJ Digit Med 2022;5:165.

➂: Wesselink AK, et al. A Prospective Cohort Study of COVID-19 Vaccination, SARS-CoV-2 Infection, and Fertility. Am J Epidemiol. 2022 23;191:1383-1395.

➃:The American College of Obstetrics and Gynecology. URL:https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care Accessed at Nov 13th, 2023.

➄:Centers for Disease Control and Prevention. URL: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html

Accessed at Nov 13th, 2023.

⑥:Suzuki S, et al. No association between HPV vaccine and reported post-vaccination symptoms in Japanese young women: results of the Nagoya study. Papillomavirus Res 2018;5:96-103. doi: 10.1016/j.pvr.2018.02.002

報道関係の方からのお問い合わせ先

国立成育医療研究センター 企画戦略局 広報企画室 村上・神田

電話:03-3416-0181(代表) E-mail: koho@ncchd.go.jp

株式会社エムティーアイ 広報室

TEL: 03-5333-6755 FAX: 03-3320-0189

E-mail: mtipr@mti.co.jp URL: https://www.mti.co.jp/