従業員の健康維持・増進に向けて

エムティーアイは、創業以来「すべては“お客様の感動”を実現するため」という想いのもとに様々なモバイルコンテンツをお届けしてきました。近年は、ウィメンズヘルスケアサービス『ルナルナ』や日々の健康データを記録・管理できる『CARADA』をはじめとした、モバイルで人々の健康をより便利に簡単にサポートするヘルスケアサービスに注力しています。

人々の健康をサポートする企業として、従業員の健康の維持・増進施策にも積極的に取り組んでいきます。

エムティーアイ健康経営宣言

エムティーアイは、お客様の健康をサポートし、「一生のとも」となるサービスをお届けする企業として、自らの健康維持・増進が重要であると考え、これに積極的に取り組んでいきます。

健康経営推進方針と経営方針の結びつき

エムティーアイの企業ビジョンを健康経営領域で実現するため、従業員の健康を重要な経営資源と位置づけ、ICTを活用した先進的な健康管理により、すべての従業員の身体的・精神的・社会的ウェルビーイングを最大化する職場環境を構築していきます。

従業員のウェルビーイングの最大化は、世の中が日々変化していくなかで、その時々に求められるサービスを当社が生み出し世界に届けていく推進力となります。

健康経営を実践し会社として前進する力を高め、生活をより便利に、より豊かにするサービスの提供を通じて、よりよい未来社会の実現に取り組んでいきます。

代表取締役社長 前多 俊宏

健康経営の目的

すべての従業員、お客様、ひいては社会全体が心身ともにいきいきと活力に満ちあふれた状態になることを目指し健康経営に取り組んでいます。

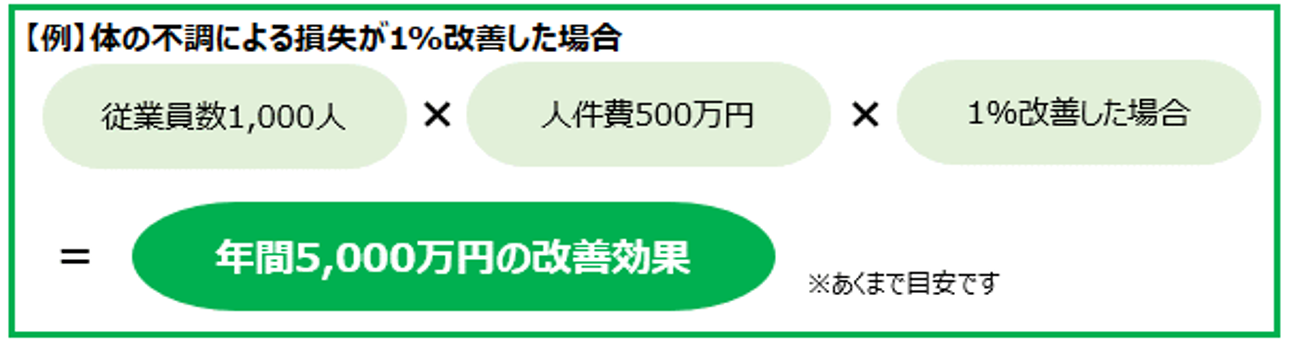

この状態をつくっていくためには、「ワークエンゲージメントの向上」「アブセンティーズムの低減」「プレゼンティーズムの低減」が重要であるという理解に基づき健康経営を進めていく指標としています。

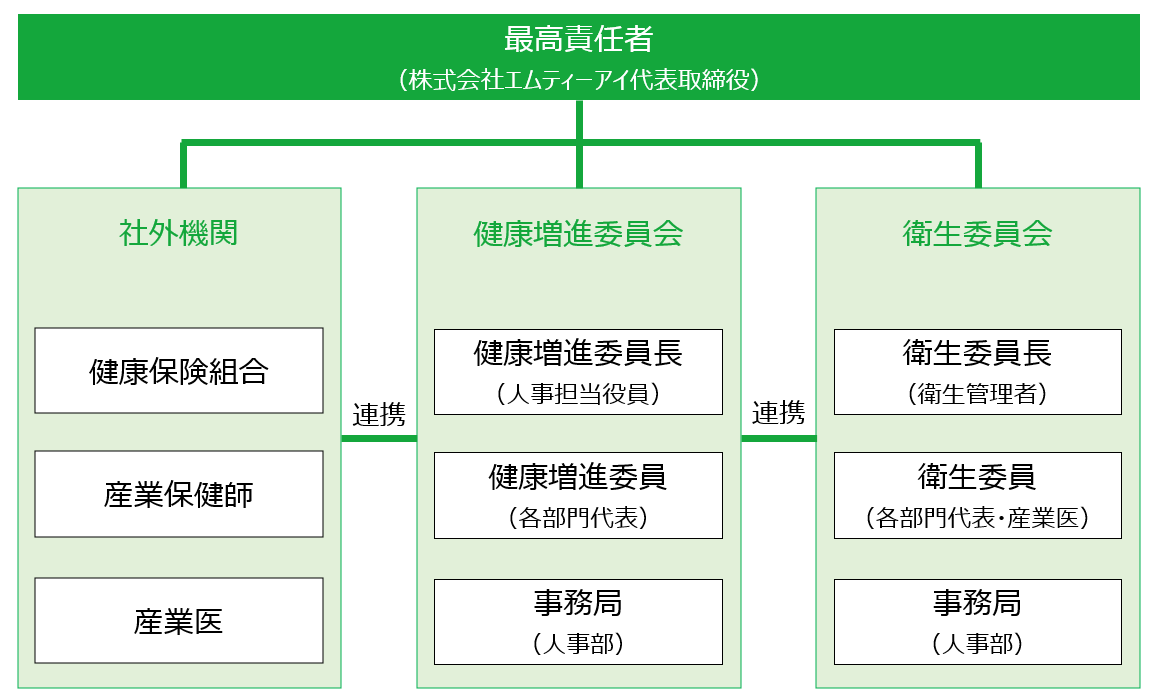

健康増進と労働安全衛生の体制

健康経営を重要な経営のテーマとし、代表取締役社長を健康経営推進の最高責任者に任命しています。

健康増進委員会を設置し、従業員の健康増進とそれにつながる職場環境の向上に取り組んでいます。

健康増進委員会の委員長は人事担当取締役とし、各部門から委員を選出することで、健康増進への取り組みが社内の隅々まで浸透する体制としています。

健康保険組合とも、スコアリングレポートを元に健康課題の課題を共有しコラボヘルスを推進しております。

健康に関する研修などを通じて従業員一人ひとりの健康に対する考えや思いを集め、健康増進の施策に反映させています。

労働安全衛生においては、労使共催の衛生委員会を開催し当社にとってリスクの高い項目である過重労働や休職者の状況を報告しています。

また、より働きやすい職場環境を志向して、労働安全衛生マネジメントシステムを構築しPDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を図っています。

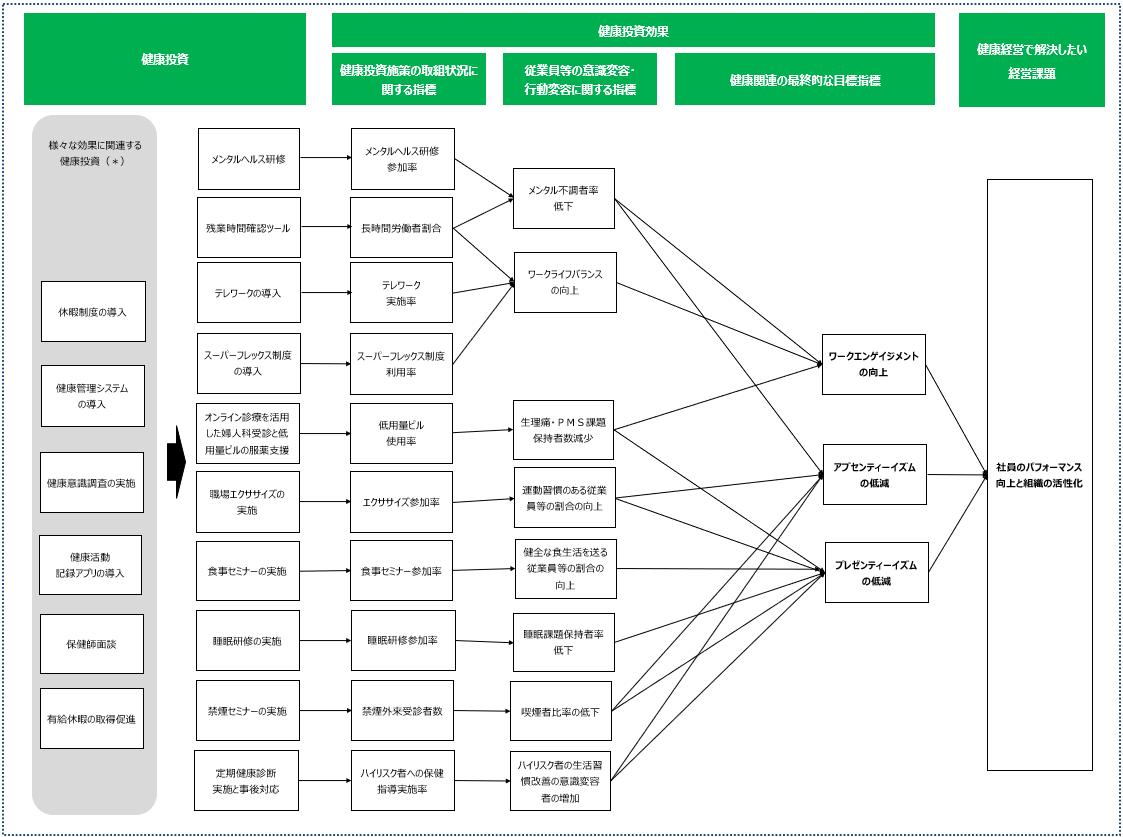

健康経営の戦略

すべての従業員がいきいきと活力に満ちあふれた状態で仕事に臨める環境作りを目指して健康経営を推進しています。

時代に適応した働き方の実現のため2021年からテレワークスタンダードへ移行し、9割以上の従業員がテレワークとなりました。

テレワークに加えスーパーフレックス制度も導入し、より働きやすい環境を提供することで従業員がパフォーマンスを最大限発揮できることを目指しています。

毎年実践しているサーベイからプレゼンティーズム、アブセンティーズム、ワークエンゲージメントを数値化したものを健康経営の指標として置き、健康施策の実施を計画しています。

各施策の効果検証を実施した上で、効果的な施策へ再投資することでポジティブなサイクルを生み出し取り組み内容のアップデートを図っています。

また、従業員に実施をしてほしい施策についてアンケートを取り、その内容を反映することで施策の満足度を高めています。

取り組みの内容は社外に発信し、健康経営のノウハウを社会全体で共有することで、社会全体の健康経営の推進に寄与していきます。

| 人的健康資源 |

|

| 環境健康資源 |

|

健康診断データ

健康診断結果の改善のため、健康リスクの高い従業員に対しては、保健師が二次検診の受診勧奨をするとともに、食事や運動などの生活習慣指導を定期的に行っております。

| 基準値外割合 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2028年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 目標 | ||

| 肥満 | BMI | 26.6% | 26.8% | 27.0% | 27.8% | 28.1% | 24.0% |

| 腹囲 | 33.8% | 36.6% | 33.6% | 35.2% | 34.3% | 31.0% | |

| 血圧 | 最高血圧 | 18.9% | 17.4% | 18.3% | 20.2% | 17.3% | 16.0% |

| 最低血圧 | 19.5% | 20.1% | 20.5% | 15.0% | 19.3% | 13.0% | |

| 脂質 | 中性脂肪 | 18.5% | 20.5% | 18.9% | 17.6% | 13.2% | 15.0% |

| LDL | 50.0% | 49.2% | 47.1% | 52.3% | 31.7% | 45.0% | |

| HDL | 5.6% | 5.9% | 6.5% | 8.6% | 5.0% | 4.0% | |

| 血糖値 | Hba1c | 7.7% | 12.9% | 15.1% | 18.5% | 16.4% | 13.0% |

| 空腹時血糖 | 16.4% | 16.4% | 16.7% | 18.0% | 15.8% | 15.0% | |

| 尿酸 | 23.8% | 17.8% | 18.0% | 18.7% | 12.3% | 16.0% | |

※日本人間ドッグ学会の判定区分を基準として、基準値外割合を算出しています。

※「尿酸」は検査対象人数に対する基準外割合を算出しています。

健康経営課題(目標値の設定)

従業員のパフォーマンス向上と組織の活性化のため、下記の課題に取り組んでいます。今後も引き続き、健康経営課題を設定し取り組んでまいります。

| 課題内容 | 実績(2025年度) |

目標(2028年度) |

主な取組み内容 |

|

メンタル不調の発生予防 ストレス系症状がパフォーマンス低下と関係性が強く、症状も多い。また、ストレスチェックの結果も全社のストレス偏差値が低かった。 |

ストレスチェック偏差値:51 2025年度目標:52 |

ストレスチェック偏差値:53 最終目標期限:2028年度 |

・ラインケア機能付きアプリを提供 ・テレワーク支援金の支給 ・メンタル改善オンラインセミナー定期開催 ・椅子やモニター贈与による在宅勤務環境改善を支援 ・ストレスチェック年2回実施 ・オンラインヨガを月1回開催 ・ストレスチェック後ラインケアセミナー、アクションプランの作成 ・エムティーアイ保健室の開設 |

|

女性の健康保持増進 パフォーマンスに関するアンケートの結果、20~40代女性のパフォーマンススコアが最も低い状態となっていることが判明した。 |

20~40代女性のパフォーマンススコア:72.1点 2025年度目標:73点 |

20~40代女性のパフォーマンススコアを75点にする 最終目標期限:2028年度 |

・オンライン婦人科受診と低用量ピル服薬の支援を導入 ・妊活不妊セミナーの開催 ・更年期セミナーの開催 ・女性健康課題コラムの定期配信 |

健康関連の目標指標

健康経営の指標として下記の数値を置き、取り組みを推進していきます。

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 目標値(2028年度達成) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| プレゼンティーイズム(パフォーマンス)スコア※1 | 76.5点 | 75.9点 | 74.8点 | 73.9点 | 74.3点 | 80点 | |||

| アブセンティーイズム(病欠・休職)スコア※2 | 2.21日 | 2.22日 | 2.43日 | 2.38日 | 2.34日 | 2日 | |||

| 仕事への熱意・活力(ワークエンゲージメント)スコア※3 | 52.7点 | 54.0点 | 52.7点 | 58.7点 | 53.9点 | 60点 | |||

| 職場の一体感(ソーシャルキャピタル)スコア※4 | 68.3点 | 67.7点 | 67.7点 | 67.6点 | 68.3点 | 70点 | |||

| 測定人数 | 584名 | 690名 | 519名 | 603名 | 578名 | – | |||

| 回答率 | 73% | 86% | 65% | 76% | 66% | – | |||

※1プレゼンティーイズムスコア:SPQ東大1項目版(病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を自己評価)

※2アブセンティーイズムスコア:傷病による休暇取得(遅刻早退を含む)の日数をアンケートにより回答

※3仕事への熱意・活力スコア :自己の仕事への熱意・活力に関する個々人の評価(1点~4点の範囲)を100点満点に換算

※4職場の一体感スコア :職場の一体感に関する個々人の評価(1点~4点の範囲)を100点満点に換算

健康増進の取り組み

自社のヘルスケアサービス『CARADA』を全社に導入し、従業員の健康維持・向上を推進しています。モバイルやITによる取り組みだけでなく、メンタルヘルスに関する保健師や産業医のオンラインセミナー、オンラインヨガなど、テレワークでも気軽に参加ができる様々な健康維持・向上の施策に取り組んでいます。

詳細は、当社の取り組みをまとめた『エムティーアイ健康白書』をご確認くださいませ。

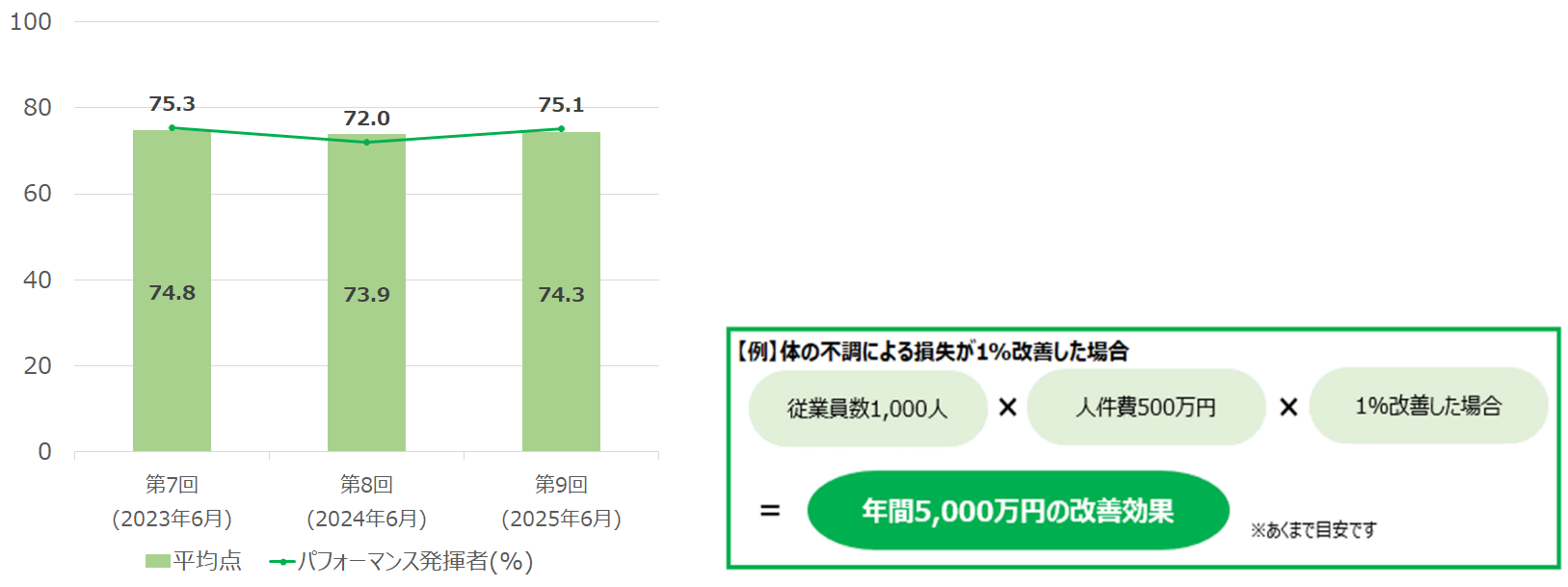

取り組みの効果

健康増進のための取り組みを実施した結果、以下の効果が得られました。今後とも改善を続けてまいります。

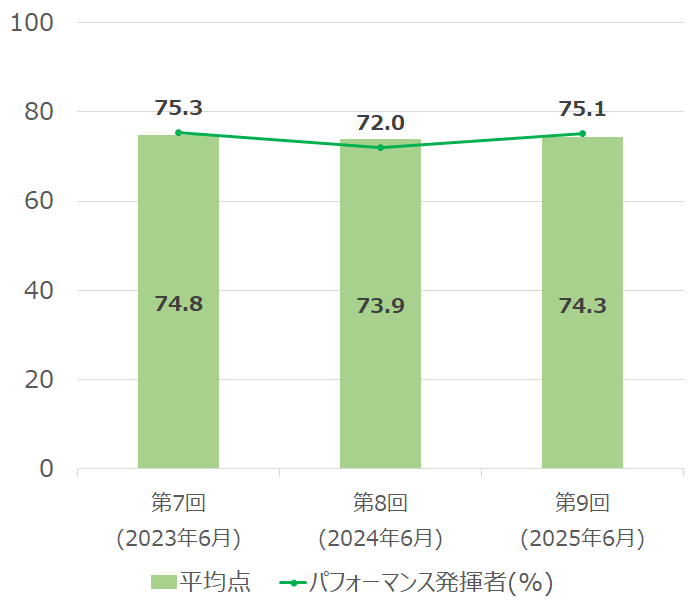

パフォーマンス得点の推移

※パフォーマンス発揮者:パフォーマンス得点(過去4週間の業務パフォーマンスに関する自己評価)が100点満点中70点以上

健康投資の詳細

内訳:メンタルヘルス対策:600万、からだの健康対策:440万、法令対応:1,750万 その他:270万

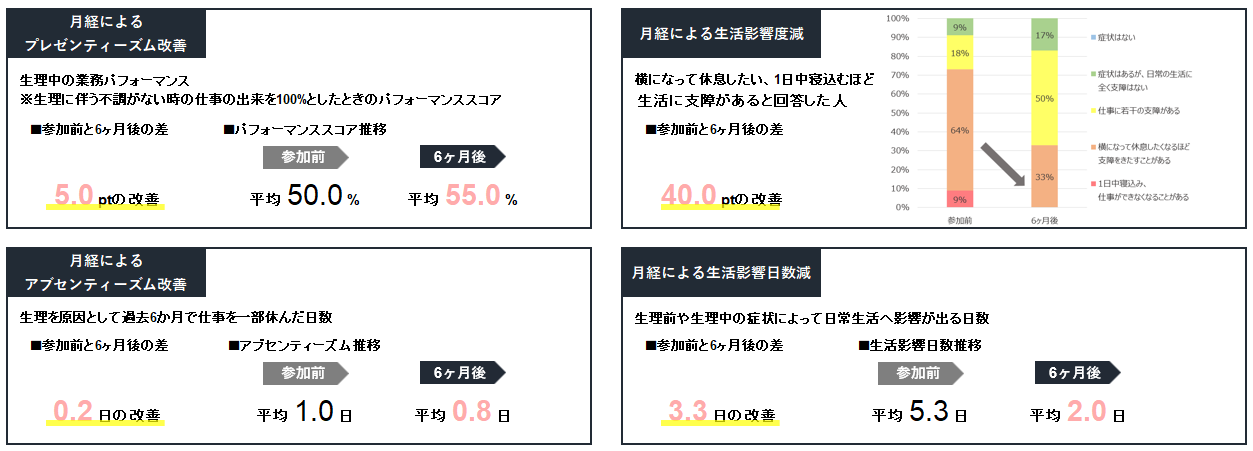

女性の健康への取組み

生理痛や月経前症候群(PMS)などの症状に悩む女性従業員を対象に、「オンライン診療を活用した婦人科受診と低用量ピル服薬の支援プログラム」を用い、気軽に婦人科に相談できる環境整備と女性従業員がいきいきと活躍できる職場づくりを推進しています。

<<プログラムに参加した女性社員のBefore/After>>